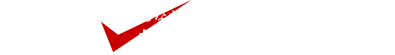

このブログは約 9 分で読めます

皆さんこんにちは!経営戦略研究所コンサルタントの渡邊です。

前回のブログでもふれましたが、2025年に入りより一層物価上昇や賃上げの連鎖が続いており30年ぶりのインフレ期に突入したのではないかと考えています。

それに伴い経営環境も大きく変わってきました。

これまでの「変わらない」時代から、「変わらなければ生き残れない」時代へと突入していると考えています。特に、インフレによる人件費の高騰や設備投資コストの増加は、歯科医院経営にとって大きな課題となっています。

これまでの「とにかく頑張れば利益が出る」という考え方では、もはや立ち行かなくなっているのが現実です。では、このインフレ期を乗り越えるために、どのような戦略を取るべきなのでしょうか?

組織図をもとにした役割の明確化

まず、経営の基盤として重要なのは「組織を整理」することです。歯科医院では、ドクターや衛生士、受付スタッフがそれぞれの役割を持っていますが、経営の視点から見ると「誰が何を担当するのか」「業務の優先順位はどのように考えるのか」という点が明確になっていないと、無駄が生じたり、効率が悪くなったりすることがあります。

例えば、マーケティング業務は誰が担当するのか? TC(トリートメントコーディネーター)は導入するのか? 受付業務はどこまでデジタル化できるのか? こういったことを整理することで、無駄なコストを削減しながら、生産性を高めることができます。

人件費が高まっていく中、誰がどの業務を行うことが効率的なのかという視点で組織図を考えていくこともとても重要です。

現場のスタッフは目の前の患者様の対応を行えるとても貴重な人員です。

また、事務作業の効率化はいかに集中できる環境を整えるかという視点も重要です。

任せている業務に非効率的な部分があれば、一時的にアウトソースを行う、

間接部門を立ち上げるなど効率化に踏み出すことは非常に重要だと考えております。

目標設定を見直す

組織が明確になったら、次に大事なのが「目標設定」です。目標を設定する際には、以下の2つの視点が重要になります。

それは「トップダウン型」と「ボトムアップ型」の2つです。

• トップダウン型:院長が目標を決め、それを各部門やプロジェクト担当に落とし込む方法。

• ボトムアップ型:現場の意見を取り入れ、現実的な目標を積み上げていく方法。

はじめは院長先生が一人で決めていくことが多いです。しかし幹部の皆さんが育ってきたタイミングでは、どちらか一方ではなく、この2つをバランス良く組み合わせることが重要です。

院長先生が大きなビジョンを示しつつ、現場のスタッフの皆さんも納得感を持って取り組めるような目標設定を行うことで、実行力が高まります。

また、最高、中間、達成基準の3つの目標を設定し、その中でどの目標を全体へ展開するのかを決めることが大切です。

これを明確にし、適切に広報することで、組織全体の意識を統一しやすくなります。

KPIを活用し、数値を把握する

目標を設定するだけでなく、それを「数値」で把握することも大切です。

KPI(重要業績指標)を設定し、定期的に振り返ることで、経営の課題が明確になります。

例えば、

• 保険点数

• 自費金額

• リコール数

• キャンセル率

• 新患数

これらの大きな基準となる経営数値は当然として、

それを一人あたりに落とせるものは一人あたりの生産性という観点で

数値を把握していくことが重要です。

また、これらは「結果指標」ですが、

それを達成するための行動目標を設定し、

定点観測を行うことで生産性向上に繋がっていきます。

目標と現在地を常に確認しスタッフの意識を向け、

危機意識を共有することができます。

すると、医院全体で取り組むべき方向性を明確にできます。

人材活用の際の1人あたり生産性

インフレ期において、人件費はますます高騰していきます。

しかし、歯科医院経営では「人の介在価値」が非常に高いため、

人件費を単なるコストとして捉えるのではなく、

「投資」として考えることが大切です。

また歯科医院では、人材は「仕入れ」に近い性質を持ちます。

つまり、人件費=変動費 として捉え、

粗利率を計算してみるという視点で考えることが重要です。

単純に人を増やすだけでは、粗利が減ってしまい、

結果的に「頑張っても利益が残らない」状況になりかねません。

するとスタッフの皆さんが働きやすい環境を整えることは叶いません。

そのため、1人あたりの生産性を上げることは急務となっています。

具体的な解決策

それでは、具体的にどうすれば1人あたりの生産性を向上させ、

医院経営を安定させることができるのでしょうか?

① TC体制の導入で自費率アップ

TC(トリートメントコーディネーター)を導入することで、

自費診療比率の向上が期待できます。

ドクターが治療に専念できるようになることで、

診療の効率化にもつながります。

② 他ではできない診療技術力を磨く

インフレによって予算の再分配が行われるため、

より一層他院との差別化が求められます。

他の医院では提供できない技術力を磨くことで、

自費診療を希望される患者様の割合を増やし、

自費金額を高く設定することも可能となってきます。

治療技術は一朝一夕では身につかないため、

継続して取り組んでいくことが必須となります。

③ SNS活用で適した患者層を集患する

患者様が医院を選ぶ際、SNSの情報を参考にするケースが増えています。

HPに加えInstagramやYouTube、TikTokなどを活用し、

症例紹介や医院の雰囲気を発信することで、

医院に合った患者層を集めることができます。

ミスマッチを極力減らすことにもつながり、

診療効率は高まっていきます。

④ 設備投資と業務のAI活用、アウトソースで省人化・効率化を進める

• 自動精算機や効率的な予約システムを導入 → 受付業務を省人化

• 業務のアウトソース(経理、マーケティングなど) → コア業務に集中

業務のアウトソースの観点は苦手な分野を現場のスタッフに任せていると

現場の業務をしながらの対応となり非常に非効率です。

これらの業務時間を見積もり、専門的に対応できるところへ

アウトソースしていく観点が大切になってきています。

⑤ 教育体制の確立による定着率アップ

• カリキュラム、マニュアル、テストがあるかどうか

• 人事評価制度があるかどうか

• その基準を組織に伝えてくれる幹部クラスの人材が、適した人数組織で育っているか

こうした基準がない状態で医院を拡大してしまうと、

あとから整えていくことが非常に困難になります。

仕組みやAIで対応できるところはございますが、

最終的には同質化していきます。

最後は結局、先生のマネジメント力によって人が育つかどうか、

その人の力によって生産性は変わってきます。

マネジメント力を強化されたい先生は

院長マネジメント力徹底強化セミナーの受講をご検討ください。

人材の定着率を上げ、継続的な成長を支えるためにも、

教育制度の確立が欠かせません。

まとめ

インフレ期の歯科医院経営では、1人あたりの生産性を最大化する戦略を立てることが重要です。これらの取り組みを通じて、変化する時代の中でも安定した経営を実現していきましょう。