どうやって判断したらいいか分からない

採用・定着に悩む全ての先生へ

地域一番スタッフ適性検査

このような採用における悩みは全ての医院さんで起きているのではないでしょうか?

実際に、人事コンサルタントや人材系ビジネスで長年培った経験を元に、面接を行ったとしても、面接だけで必ず良い人材が見極められるわけではありません。

優秀な人材を見極めることを難しくさせているのには

2つの理由があります。

理由1.面接時は最高の自分を演出することが出来る

まず1つ目は、面接時には採用してもらいたいという思いが求職者にはあるため、最高の自分を演出するという傾向が見られます。

身だしなみやお化粧、言葉遣いなど丁寧な対応が出来る方も多いため、その第一印象を引きずってしまい優秀な人材だと誤解してしまうことは実は非常に多いです。「面接の時とは別人が来た」というお声はこのようなことから発生すると考えております。

この点は面接の経験を培うことで、質問力を磨きその求職者の人柄、コミュニケーション力、実績などを判断することで改善することが出来ます。

しかし、そうであったとしても過去の実績を偽られたりした場合には、判断を見誤ることがあります。

その場合には、採用の前に体験入社などを行いその動きを見たりしますが、歯科医院では未経験での入社ということも多く、その判断も難しい場合があります。

また、新卒の場合はポテンシャル採用となるため、過去の実績は学生時代のものであり、そこで培われた能力やスキル、考え方が歯科業界や先生の医院で活かされるかどうかの判断は非常に難しいのが現状です。

例えば、部活の部長をやっていたという実績を聞いた場合に、ほとんどの先生は優秀と判断をされることもあると思います。

しかし、部長という役割を通じてどのようなことを学んだのか、どのように組織に貢献したのかということを聞かないと本質は見抜けません。

「部長時代に部員の意見を集約して、顧問の先生への批判を直談判したことがある」

「部長という肩書を利用して、後輩へ威圧的な態度を取っていた」

このような部長がいた場合、労働組合院長になる危険性の高い人物であり、先生はその方を採用することはないのではないでしょうか。

これらを見抜くことは非常に困難なのです。

理由2.良い人材は組織によって異なる

そして2つ目は、良い人材かどうかというのはその組織毎によって異なります。例えば私たちも400医院さんに伺っておりますが、医院の雰囲気は1医院1医院全て異なります。

同じ歯科業界で、同じような仕事内容だとしても、医院毎によって良い人材というのは異なるのです。

例えば、飲食業界で考えてみてください。

マクドナルドとモスバーガーでは同じハンバーガーのファーストフードではありますが、ターゲット、店舗の立地、商品の強み、提供する方法は全て異なります。

そして、活躍出来る人材の質も全く異なるのです。

しかし、なぜか歯科医院の場合、

立地や、風土、診療内容、考え方が全く異なる医院で働いていたとしても、経験者やチーフ経験のある方の能力を高く見積もる傾向がございます。

そして、教育をせずにいきなり現場の診療に入ってもらっても大丈夫だろうということが起きていると感じます。

実際には、医院の雰囲気や、治療の技術や幅などによっても求められるタイプや任せる仕事の質は異なるのです。

このようなことが原因で、多くの歯科医院さんで採用段階でのミスマッチが起きているのです。

「採用の失敗は育成では取り返せない。」

このことは当社のセミナーでもお伝えさせて頂いておりますが、その採用の失敗が量産されてしまっているのが残念ながら現状なのではないでしょうか。

しかし日々診療に経営にと膨大な業務を行っている院長先生にとって、採用の判断の質を高めていくことは容易ではございません。

そこで私達コンサルタントがクライアントの皆さんの採用に関わらせて頂き、合否の判断や、コンサル日にあわせて面接に同席することで、その採用のミスマッチを減らすように取り組むこともございます。しかし、今は応募者を待たせて良い時代ではありません。

歯科衛生士の有効求人倍率は20倍を超えています。先生が選考をしている間にも20医院がその方の採用を狙っています。

歯科助手の採用に関しては、採用競合は全ての業界ということになります。

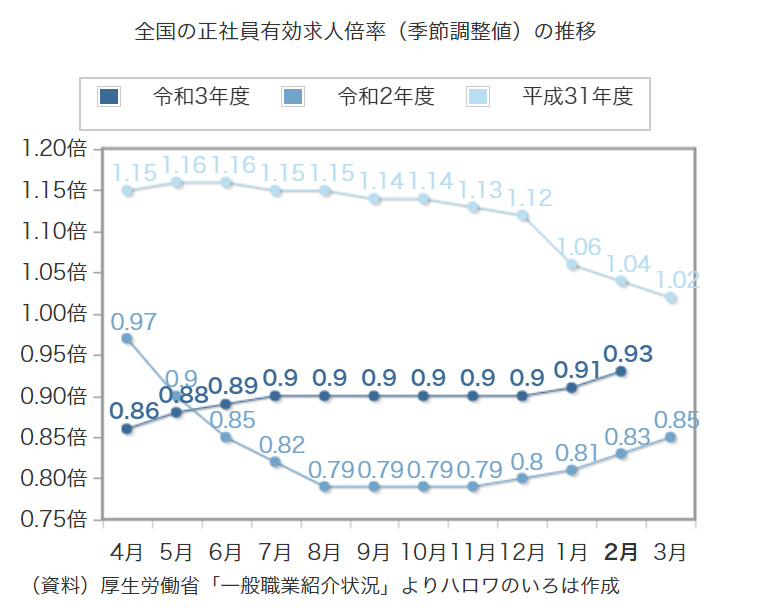

コロナ禍においては確かに社員の求人倍率は1倍を下回ったため、求人が少ない状況が続き良い人材を採用したい医院にとっては有利な状況でした。

しかし、令和4年2月時点では0.93倍と徐々に求人倍率があがってきております。また、少子高齢社会は加速しており、2021年10月の人口推計によりますと、15歳~64歳の生産年齢人口は1年で54万4000人減少と1つの都市が吹き飛んでしまうほどの衝撃となっております。

昨今のDX化が進んだとしても、今後も深刻な人手不足となる可能性は十分にあると思います。そのため、応募してからの時間がたてば立つほど、優秀な人材であればあるほど

他の医院や企業に取られてしまうリスクは年々高まっていると感じます。ではそのようなリスクに対してどのように対応をしていけば良いのでしょうか。

その最適な手段が適性検査の導入なのです。

適性検査を導入することで、面接では見抜けないその人の考え方や、採用の合否の判断のスピードを高めることが出来るのです。

「既に適性検査は導入していますよ。」

という先生も多いのではないでしょうか。

しかし、現場で数多くのクライアントの先生とお話をさせて頂く中で、「どのように活用したら良いかわからず相談させてください」というご相談を頂くことが多く、既存の適性検査では非常に大切なポイントが抜け落ちてしまっていることに気づきました。

なぜ、実践会が適性検査をおこなうのか?

抜け落ちてしまっている視点。

それは、先生の医院での活躍可能性という視点です。

一般的なその人の特徴や、一般的な社会人としての適性は評価出来るものが多く、非常に精度の高いものもあると思います。

しかし、ほとんどの適性検査は、

どの歯科医院でも、どの業界でも一律の評価になっています。

先述の通り、医院によって状況は異なるにも関わらず、その点が一切加味されていない検査がほとんどだったのです。

現場でマネジメントをしていますと、このような適性検査では十分とは言えないことに気づきます。

例えば、とても明るく陽気で優秀なタイプの方が、比較的おとなしく真面目なタイプの優秀なスタッフが多い医院に入社したとします。

そうしますとどちらも優秀にも関わらずコミュニケーションがうまく取れず、「軽い」といったような悪い評価を受けてしまうことで活躍出来ないこともございます。

つまり、その個人の適性と共に、組織との相性や他のスタッフとのバランスを見るという視点が非常に重要になってきます。

しかし、そのようなバランスを見ることが出来るような適性検査や歯科業界にあう適性検査は存在しておりませんでした。

そのような課題を解決出来る、医院毎のタイプにあった良い人材を見極められる適性検査の開発に着手することになりました。

それが、「歯科医院地域一番実践会 地域一番スタッフ適性検査」です

着手・開発にあたっては、前職で、クライアントのマネジメント状態をデータ化する事業のコンサルティング経験がある中澤と、前職でのリーダ、育成経験を元に院長マネジメント力徹底強化セミナーや、スーパースタッフセミナーにて講師を務める渡邊を中心として適性検査会社と共同して開発を行いました。

歯科医院地域一番実践会

地域一番チーフディレクター 萩原 直樹

【略歴】

千葉県出身。大学を卒業後、22歳でスリランカ人と二人で紅茶の輸入会社を起業。当時、日本にほとんど浸透のしていなかったスリランカの地域特定茶葉を選定し、ブランド企画、商品流通ライン設計、各種輸入業務を実施。東京を中心に約80社との契約を結び、銀座の某デパートにおいて月間優秀商品賞を受賞。しかしパートナーとの文化的ビジネス感覚の違いから、わずか一年で全権を譲渡しパートナー解散。その後、紅茶会社で培った営業力を武器に大手求人広告会社へ入社。在籍中は営業としてグループMVP、チーフとしては全社MVPを受賞。18ヶ月連続売上・新規数字目標達成 記録を持つ。その後、上記広告会社から独立した採用コンサルティング会社の立上げコンサルタントとして大手ナショナルチェーン企業を担当し、組織の仕組化を提案。人材採用部門だけでなく、より経営に近いビジネスをしたいと考えていたところ、経営戦略研究所に出会う。採用の仕組、組織設計を9年間経験しており、ヒトに関する提案が得意。培った知識と経験で医院の"仕組みづくり"にあたる。入社1年で社内新人賞受賞。2年で年間MVPに輝く。5年連続のMVPを受賞し、殿堂入り。

萩原 直樹をもっと詳しく知りたい方はこちら歯科医院地域一番実践会

地域一番ディレクター 渡邊 健二

【略歴】

早稲田大学卒業後、大手求人広告会社に新卒入社。8年間の在籍中に2000社を超えるクライアントを担当。採用と育成のノウハウを学ぶ。社内ではセールスとマネジメントの異なる分野でMVPを受賞。また、育成したメンバーから全社MVPを輩出。2015年に経営戦略研究所に入社。2017年度に年間コンサルティング件数TOP賞、2018年度に理念大賞、2020・2021年度にはベストコンサル賞を受賞。4年連続で自身のクライアントよりスーパースタッフ賞を受賞するスタッフを輩出。「人の強みを活かす育成」をモットーに地域一番医院を創出。これまで、数々のクライアントでスーパースタッフを育成してきた実績を持つ。

歯科医院地域一番実践会

地域一番ディレクター 中澤 裕太朗

【略歴】

京都府出身。大学は、大阪の関西大学に入学し、卒業後は、飲食業界に入社。入社1年目から店舗経営に携わり、1年後に店舗責任者に就任。その後レストラン業態・カフェ業態の新規店舗・不採算店舗の立て直しを中心に業務を行い、マーケティング・マネジメントの両面での店舗経営の経験を積み、店長就任後、五期連続赤字だった店舗を昨年対比200%の実績を作り、4期連続黒字にさせる。

その後、「自分を更に成長させたい」という想いからコンサルティング会社に転職。特に、人材育成、評価制度、組織の最適配置を中心としたコンサルティング業務を担当。コンサルティンググループのチームリーダーとして、組織内のマネジメントをデータ化する新規事業の立ち上げに参画し、1年で0から4000万の受注を果たし、社内のコンサルティングチーム部門、過去1位の売上を達成。この経験と岩渕メソッドを掛け合わせ、毎月100名ほどのスタッフと面談を実施。2020年、2021年は、社内でのMIP(最も成長した人材)を受賞。現在は、20医院以上を担当する。

地域一番スタッフ適性検査

3つの特徴

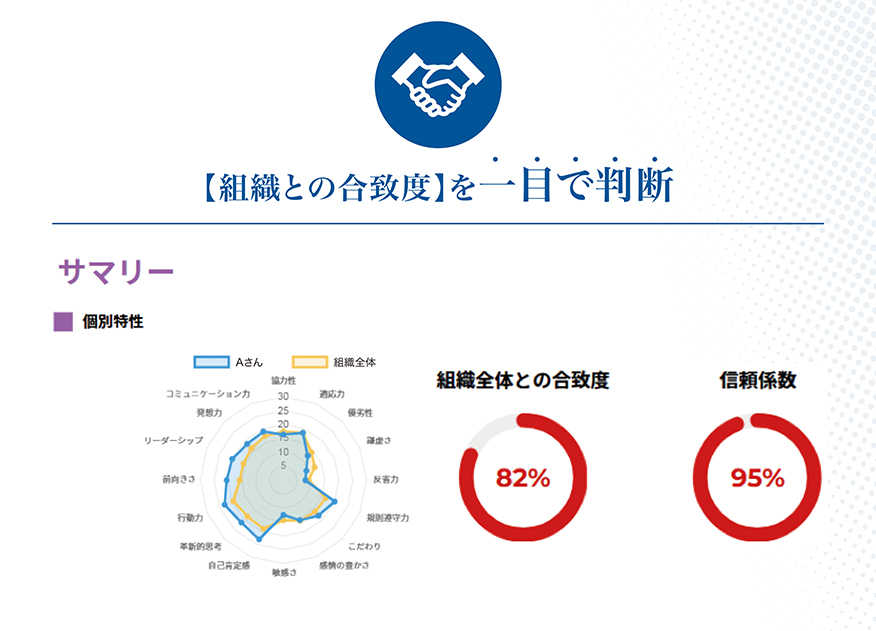

特徴1:組織との適合性を一目で確認!

適性検査FIRSTの最大の特徴は、組織全体の平均値との適合性をひと目で把握できる点です。医院の風土や既存スタッフとの雰囲気に合うかどうかを直感的に確認できます。そのため採用のミスマッチを防ぐ重要な判断材料としてご活用いただけます。

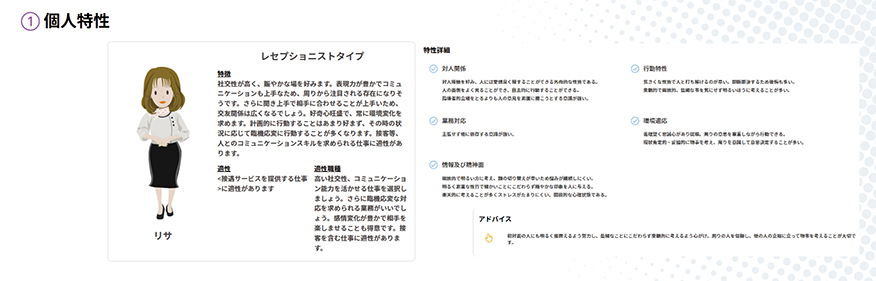

特徴2:個人の特性を視覚的に把握できるキャラクター設計

適性検査FIRSTでは、検査対象者の特性や特徴をキャラクターで分類し一目で把握できる仕組みを導入しています。

院長先生や幹部の皆様が採用活動に割ける時間が限られている状況や、面接担当者間での十分な情報共有が難しい現状を考慮して設計いたしました。

医院の中で多いタイプや、活躍中のスタッフと同じタイプかどうかなど、直感的に判断できるツールとしてご活用いただけます。採用の効率化と適材適所の実現をサポートします。

特徴3:ソーシャル分析も合わせて把握可能

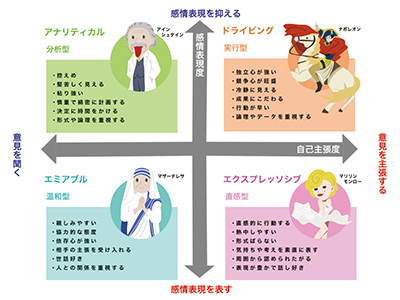

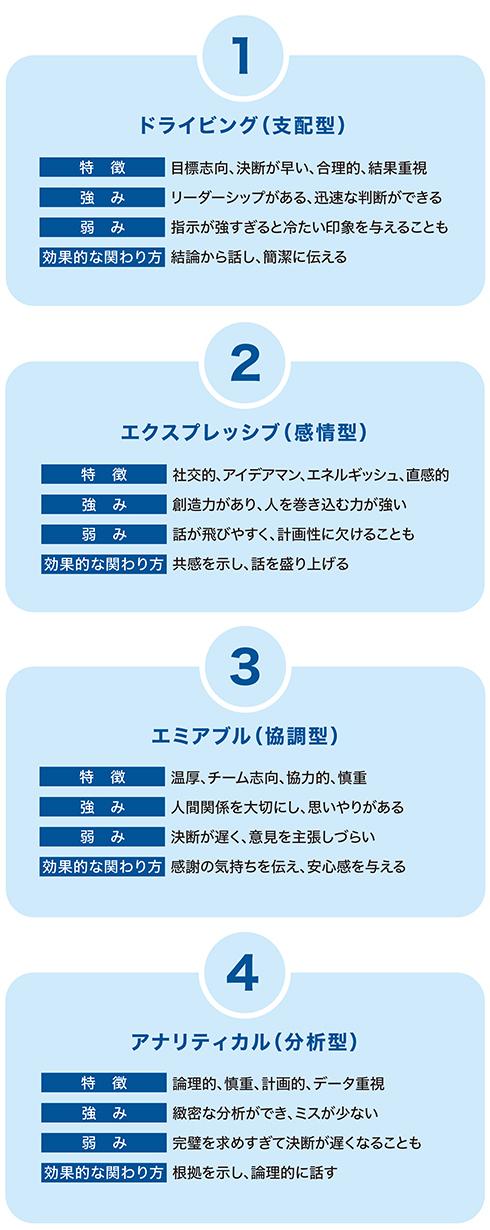

ソーシャルスタイルとは分析(Social Style Model)は、

コミュニケーションの特徴を基に人を4つのタイプに分類する

シンプルで実践的なモデルです。

ソーシャルスタイル分析

ソーシャルスタイルとは、1968年にアメリカの産業心理学者、デビット・メリル氏が提唱したコミュニケーション理論です。人の言動を4つに分けたコミュニケーションパターンがここでは把握することもできます。各スタイルのコミュニケーションのコツや活用方法、注意点などについて解説します。このような特性を踏まることで、教育担当者の設定や対応方法、コミュニケーション設計を行うことができます。

1. ソーシャルスタイル分析とは?

ソーシャルスタイル分析は、人のコミュニケーションの特徴を、行動傾向に基づいて4つのタイプに分類する手法です。相手のスタイルを理解し、自分の対応を工夫することで、よりスムーズな人間関係を築くことができます。

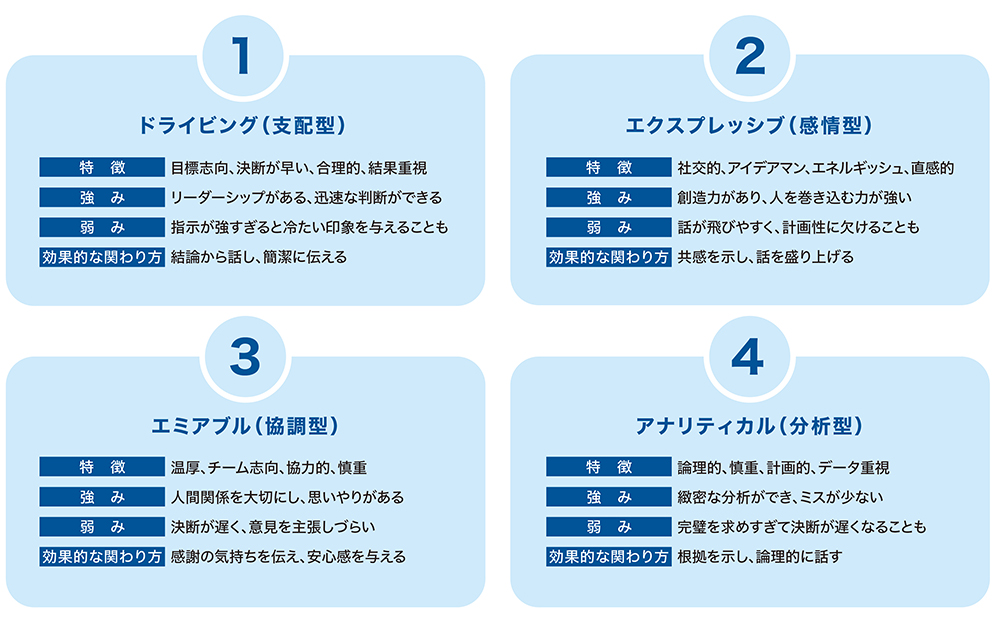

2. 4つのスタイルの説明

ソーシャルスタイルは”自己主張の強さ”と”感情表現の豊かさ”の2軸で分類され、以下の4タイプに分かれます。

3. 活用方法

この分析を活用すると、次のような場面で役立ちます。

| 職場でのコミュニケーション改善 | 相手のスタイルに応じた接し方ができる | |

| チームワーク向上 | 自分の強み・弱みを理解し、補い合う関係を築ける | |

| 営業や接客 | 顧客のスタイルに合わせた対応ができ、信頼関係を築きやすい |

4. 実際に適性検査で測定すること

適性検査では、いくつかの質問を通じて、あなたのソーシャルスタイルがどのタイプに近いかを測定します。

”正解”はなく、それぞれのスタイルに強みと課題があります。自分の傾向を知ることで、より効果的なコミュニケーションが取れるようになります。

また、FIRSTのソーシャルスタイル分析は、自任して回答したソーシャルスタイル結果となります。自分の強みを活かしながら、相手との関係をスムーズにするためのツールです。適性検査を通じて、自分のスタイルを理解し、より良い人間関係を築いていきましょう!

ご料金

1検査:3,000円(税抜き)

お支払い方法

検査数に応じてご請求書を発行させて頂きます。

月末締めの翌月末のお支払いとなります。

お申込み

以下の申込みフォームに必要事項をご記入の上、お申込下さい。